920MHz帯は、あらかじめIoTを想定した法整備と通信規格の帯域です。

テレメトリ・モニタリングなど、IoT向けデータ通信用途に関する通信基盤整備のため、総務省が2012年7月から、新たに免許不要で利用可能にしました。

また、国際通信規格としても、IoTを想定した各種LPWA(Low-Power-Wide-Area)が存在します。

本記事では、IoT製品の通信モジュールを検討中の方に向けて、920MHz帯に関する国内の規制の現状や、通信規格の外観、対応通信モジュールについて、解説します。

本記事を読んで頂くと、920MHz帯に関する基礎知識が得られ、適切な製品を選ぶことができるようになります。

なぜIoTの通信に920MHz帯通信モジュールが必要なのか?

IoTの無線通信に920MHz帯を使用する理由は、以下の通りです。

920MHz帯を使用する理由

- 長距離・広範囲に伝送可能

- 低消費電力・長寿命

- 免許不要

920MHz帯は、GHz帯よりも回折特性に優れているため、より遠く、物陰まで届きやすいです。

IoTは屋外での利用の可能性もありますので、自然の障害物を迂回しやすい920MHz帯の利用が適しています。

低消費電力・長寿命もサポートし、小さなバッテリーで1年~数年の稼働時間が実現可能です。

そして、無線局免許が不要です。免許の維持に関するコストを抑えられます。

920MHz帯の利点・欠点

前項の920MHz帯の特徴を踏まえて、より詳しく利点・欠点を見ていきましょう。

特に、法令に関してわかりにくい部分があるため、参考資料を提示しつつ、解説を進めます。

利点1. 920MHz帯は回り込みに強い

920MHz帯の電波は、GHz帯よりも遮蔽されてたときの回り込み特性に優れています。

そのため、障害物を迂回しやすく、物陰や、遠くに届きやすいという性質があります。

これにより、より少ない中継器台数でネットワークを構成でき、不感地もカバーしやすいです。

到達距離は1km~10kmになり、屋外でのIoT通信に、大きな強みを発揮します。

利点2. 低消費電力・長寿命

920MHz帯のLPWAは、最大限通信時間を抑え、低消費電力とバッテリーの長寿命を実現しています。

これは、エンドデバイス(センサー・タグなど)の動作時間を極力抑える仕様によります。

これにより、エンドデバイスは電池1個で数年間稼働でき、配線工事も不要です。

ただし、中継器は常時稼働になりやすく、エンドデバイスよりも寿命が短くなります。

利点3. 免許不要

920MHz帯は免許不要で製品をリリースできます。

総務省は、電波利用に関する自由で活発な発展を促すため、ライセンス不要の周波数帯域(以下、アンライセンスバンド)を設けており、920MHz帯はこれに含まれます。

無線局免許が不要ということは、申請・更新・点検・廃止の届け出・無線従事者の配置など、無線免許の維持に関する人件費を主とするコストを抑えることができます。

ただし、技適認証は必要です!

920MHz帯無線の国内規格は、電波産業会(ARIB)の「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用およびデータ伝送用無線設備」(STD-T108)という規格で定められています。

登録認証機関にて、このSTD-T108の認証を受ける必要があります。

欠点1. リアルタイム制御に弱い

小さなバッテリーで長期間稼働するには、低いデューティー比が必要です。

そのためには、スリープ時間を長くし、稼働機関に対して通信時間をできるだけ少なくしなければいけません。

その反面、リアルタイムに繊細な制御をおこなう、という用途には適していません。

もう1つの理由は、キャリアセンスの制約です。

無線局は、あらかじめ他の通信がないことを確認(キャリアセンス)してから通信を開始しなければいけません。

その結果、他の通信がある場合はランダムな時間待機することが決められています。

これらの理由により、リアルタイムな制御には適していません。

欠点2. 海外大手メーカーの日本向け製品が少ない

920MHz帯が属するISMバンドは、海外では周波数帯が異なります。

これは、ISMバンドを割り当てるITU(国際通信連合)が、世界の国を第1地域~第3地域に分けて割り当てていること、および各国の法令が微妙に異なることによります。

例えば、南北アメリカ大陸は第1地域、ヨーロッパ・アフリカは第2地域、アジア・日本は第3地域に属しています。

その影響により、Wi-Fi・Bluetooth製品と異なり、日本の技適認証を取得している海外大手通信モジュールメーカーの製品が少ないです。

この状況から、通信モジュールの調達の際は、自社製品のニーズに合った製品をメーカーから直接取り寄せるのが現実的です。

この場合、大量生産にあたっては、自社製品の納期がメーカーの調達能力の影響を受けますので、注意が必要です。

欠点3. 大容量高速通信ができない

デジタル通信では、周波数が高いほど、多くの情報を高速に伝送することができます。

Wi-FiやBluetoothで使用されている2.4GHz、5GHz帯と比較して、920MHz帯は少ない情報しか送れません。

ですから、映像・音声などの大容量通信には向いていません。

IoT用途として実現可能な少量のデータによるメッセージングが適しています。

自社製品の必要とする通信性能を満たせるかどうか、充分な注意を払う必要があります。

920MHz帯通信モジュールを選ぶポイント

920MHz帯通信モジュールを選ぶポイントとしては、以下の項目が重要です。

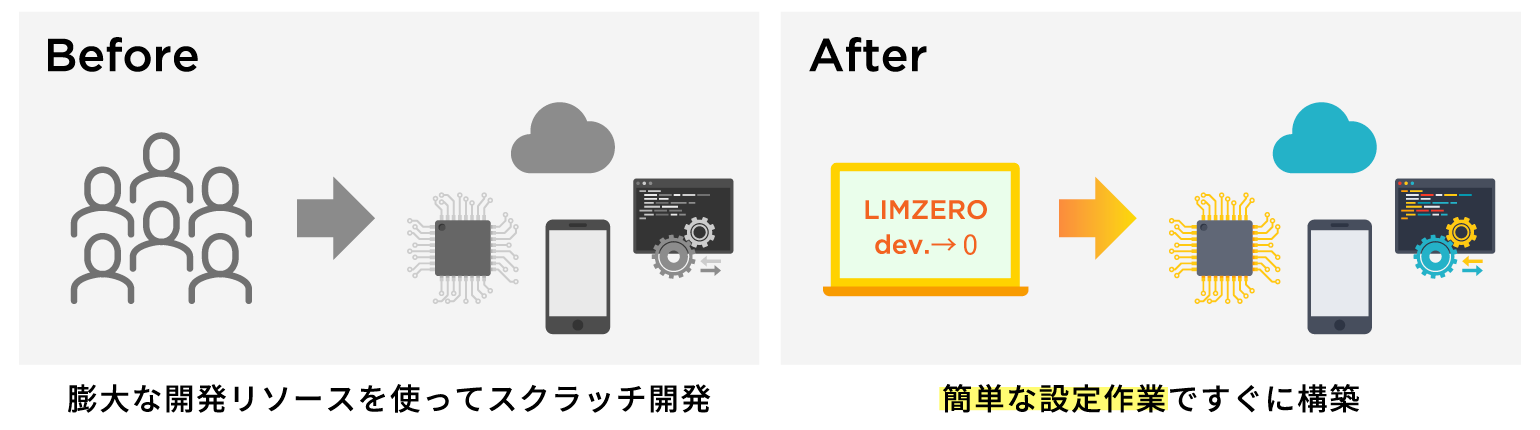

開発環境は構築しやすいか?

920Mhz帯の規格は、Wi-SUN、Sigfox、LoraWAN、LTE-Mが代表的な国際規格です。

他にメーカー独自プロトコルの製品があります。

もしこれら複数の規格に対して共通の開発環境で設計できれば、ノウハウの再利用性が高まります。

また、もし採用した規格が後で使用不可になったときに、リカバリーが早くなります。

920MHz帯の開発で必要な要素

- 開発用PC

- 通信モジュール(通常は規格ごとに用意。ハイブリッド製品もある)

- MCU(ファームウェアを内蔵。①を制御する。ミドルウェアが充実しているものが望ましい)

- 各種接続キット(①、②、③を接続。開発ボード・評価ボードを含む)

- SDK(開発環境。①にインストール。複数規格で適用できるものが理想!)

上記①と②は、一体化している製品が多くあります(SoC)。

フロントエンド(通信機能部分)とMCUを別の製品にすると、寸法面で若干不利になります。

通信量はどの程度必要か?

920MHz帯では、キャリアセンス時間、および最大通信時間が電波法および関係省令で定められています。

また、電池量を節約するために、スリープモードや出力制御が製品ごとに異なります。

また、Sigfox、LoRaは、データ送受信量が、電波法で規定するよりもさらに低い低い仕様です。

ですから、設計に適した通信性能を保てる規格かどうか、検討が必要です。

海外市場に対応する必要があるか?

日本では免許不要で利用できる920MHz帯ですが、海外では電波関係法令が異なります。

ですから、同じ製品をそのまま流用できません。

そのため、複数の国に対応したい場合はまず関係法令を調査します。

そして、その国に対応した通信設定で、自社製品を電波暗室で試験する必要があります。

電波暗室を使用する理由は、電波が漏洩してしまった場合、電波法で罰せられる危険性があるためです。

クラウドサービスは他社を利用するか?

規格によって、クラウドサービスの提供の有無が異なります。

Sigfox規格においては、Sigfox社がクラウドサービスを提供しています。

内容は、データのクラウドストレージへの蓄積と、それを利用するAPIの提供です。

また、LoRa規格においては、例えばIIJ(日本)がSigfoxと同等のサービスを提供しています。

クラウドサービスは汎用的であり、多くの事業者が共通に利用できますので、うまく活用できれば開発期間を短縮できます。

自社製品のソリューションとして、クラウドサービスが必要かどうか、検討が必要です。

国際規格か?それともメーカーの独自プロトコルか?

通信方式を、Wi-SUNなどの国際規格とするか、通信モジュールメーカーの独自プロトコルとするかについて検討が必要です。

独自プロトコルの場合、対抗装置も同じプロトコル製品が必要です。

これは自社製品のライフサイクルがその製品と一連托生になってしまう面があり、将来性が国際規格対応の場合よりも乏しくなります。

マルチホップ対応か?

LPWAの規格によって、中継機能の有無が異なります。

例えば、Sigfoxは、エンドデバイスと基地局の間がシングルホップで、基地局より上位側(バックホール)は有線です。

LoRaは、エンドデバイスと中継器がLoRaプロトコルによるシングルホップで、中継器から基地局までのバックホールは3G・Wi-Fi・Bluetoothなどの大容量無線および有線です。

独自プロトコルの場合は、メーカーごとに異なり、例えばOKIはマルチホップです。

機器配置の自由度が最も高いのはマルチホップ対応の製品です。

このように、採用する規格によってマルチホップ機能の有無が異なるので、自社製品に必要かどうか、検討が必要です。

920MHz帯通信モジュール製品情報比較一覧表

920MHz帯モジュール製品情報比較一覧表を掲載します。

ただし、Wi-SUN、Sigfox、LTE-M製品については別記事で掲載しているので、ここでは省略します。

ですから、この表は、LoRaWANとメーカー独自プロトコル製品のみ掲載されています。

| メーカー | OKI (日本) | OKI (日本) | Fanstel (アメリカ) | Multi-Tech Systems (アメリカ) | Multi-Tech Systems (アメリカ) |

|---|---|---|---|---|---|

| 型番 | MH920-Mod (1)(0W) | MH920-Mod (1)(0S) | LR62E | MTDOT-915-X1P-SMA-1 | MTXDOT-NA1-A01-100 |

| 価格[円] | 5130 | 8720 | 1535 | 7225 | 2787 |

| 無線規格 | 独自 | 独自 | LoRa | LoRa | LoRa |

| I/F | UART | UART | UART SPI | SPI UART USB | UART SPI |

| ANT | 内蔵 or 外付x2 | 内蔵 or 外付x2 | 外付け U.FL | 外付け SMA | 内蔵 or 外付 U.FL |

| 技適 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 寸法[mm] | 40.9 x 23.9 x 5 | 40.9x 23.9x 5 | 10.2x 15x 1.9 | 25.5 x 37.3 | 23.6 x 23.6 x 3.51 |

| 動作温度[℃] | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -40 ~105 | -30 ~ 70 | -40 ~ 85 |

| 動作湿度[%] | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |

| 説明 | ・920MHz帯 ・マルチホップ ・通信距離:1km | ・920MHz帯 ・マルチホップ ・通信距離:1km | ・920MHz ・BM833をホストにすることを推奨 ・FCC, ISED, CE, RCM, QDID | ・920MHz ・感度:-130dBm ・FCC/CE/RCM | 感度:-130 dBm |

920MHz帯通信モジュールの購入先

既に別記事で紹介したSigfox、LTE-M、Wi-SUNをを除くと、本記事で紹介する製品としてはLoRa規格が有力になります。

技適認証取得済みでディストリビューターの在庫が多いものは、Fanstel、MultiTechの3シリーズしかありませんでした。

このうちMultiTechのシリーズは特にラインナップが豊富で、メーカーに直接問い合わせれば、ニーズに合った製品を選定しやすいと思います。

国内メーカーではOKI製品の在庫が確保されています。

特定メーカーの独自プロトコルに依存するのは、先述したように、ノウハウの再利用性が下がり、自社製品のライフサイクルに影響を受けるデメリットがあります。

ですが、国内大手メーカーなので、技術・保守両面のサポートの安定感は高いです。

デメリットとメリットを慎重に比較して検討することが必要ではないでしょうか。

まとめ

920MHz帯は、屋外では通信距離の長さを活かしやすい周波数帯です。

また、屋内では、Wi-FI、Bluetooth、電子レンジと言った支配的な製品と干渉しないため、通信品質が確保しやすいと言えます。

920MHz帯として広くとらえると、さまざまな通信規格が含まれますので、検討にも時間をかける必要があります。

大手ディストリビューターの在庫はあまりバリエーション豊富ではありませんので、直接取引することが現実的でしょう。

ぜひ本記事を参考に、最適な920MHz帯通信モジュールを見つけて頂き、将来性のある製品設計に活用いただければ幸いです。

-

-

【2022年度版おすすめ】IoTに使える通信モジュール徹底比較・総集編!

IoTを実現しようと思ったとき、利用可能な通信規格は多数存在します。 それぞれに特徴があって迷いやすいです。 ですから、様々な通信規格について、利点と欠点をまとめた比較記事をお探しの方もいることでしょ ...