Wi-SUNモジュールは、日本のスマートメーター用規格として普及しており、さらに家電製品と接続できます。

ですから、Wi-SUNをIoT用途で利用するメリットは大きいです。

本記事では、Wi-SUNとは何か、どのようなモジュールが入手できるのか、という点について、詳しく解説します。

本記事を参考にして頂けば、Wi-SUNモジュールを使ってIoT製品を設計する場合に必要な情報がわかります。

なぜIoTの通信にWi-SUNが必要なのか?

IoTの無線通信にWi-SUNを使用する理由は、以下の通りです。

Wi-SUNを使用する理由

- スマートメーターの通信規格としてすでに実用化

- 屋外・屋内で使用可能

- 同時接続・マルチホップ

1つ目の理由は、スマートメーターのルートB規格として実用化されていることです。

ルートBと言うのは、スマートメーターとホームエリアネットワーク(以下、HAN)の接続を指します。

東京電力を始めとした国内電力会社が採用しており、全国的に普及しています。

2つ目が、屋外で使用可能であることです。

これは、Wi-SUN FAN(フィールド・エリア・ネットワーク)としてプロファイル化されています。

これにより、将来電力インフラだけでなく様々なインフラに搭載される可能性があり、将来的にはスマートシティが視野に入っています。

現在、2.4Mbpsの高速通信を目標に、さらなる拡張が進んでいて、海外でも非常に人気が高い利用方法です。

3つ目の理由は、同時接続・マルチホップ機能です。

Wi-SUN HANを拡張してこの機能を持たせたものをEnhancedHAN(以下、EHAN)といいます。

FANの方は最初からサポートしています。

これにより、メッシュネットワークを形成して、広範囲・高階層をカバーできるようになりました。

そのため、屋内の不感地を隅々までカバーでき、機器配置の自由度が高いです。

EHANの認証プログラムは、2018年4月から始まっており、Wi-SUNアライアンス・NICTを中心に、普及に力が注がれています。

Wi-SUNの利点・欠点

Wi-SUNの利点・欠点を詳しく見ると、どのようなものか、以下で解説します。

IoTに利用する場合、これらの諸条件を踏まえて設計の検討をしなければいけません。

利点1. 920MHz帯は回り込みに強い

Wi-SUNは、Sigfoxと同じ920MHz帯(通称:サブギガ帯)を利用するので、Wi-Fi・Bluetooth・ZigBeeといったGHz帯の規格よりも、障害物の回り込みに強いです。

機器配置の自由度が上がり、後述の多段中継をより活用しやすい特徴があります。

この特徴は、通信の安定性につながります。

利点2. Wi-SUNは家電製品との接続に実績がある

Wi-SUNは、家電製品をつなぐ家庭内ネットワーク『HAN』とセットで実用化されている規格です。

IoTの概念が提唱されたときの初期のビジョンであり、現在の代表例でもある家電製品のネットワーク接続を既に達成しています。

HAN実用化の実績があるということは、市販製品のサンプルを得られやすいので、より実体験を把握しやすく、したがって自社製品の技術検討も現実的になりやすいという意味があります。

利点3. Wi-SUNは4つのプロファイルがある

Wi-SUNは、4つのプロファイルがあります。

簡単に説明すると、HAN=家電・JUTA=ガス・FAN=屋外・RLMM=工場です。PHY層とMAC層は、それぞれIEEE802.15.4g、802.15.4eとして規格化されており、どのプロファイルでも共通です。

この上に、用途別に異なる仕様が積み上げられ、各プロファイルが構成されています。

PHY層が共通と言うことは、わかりやすく言うと通信モジュールのフロントエンド部分のICが流用しやすいということです。

ということは、電波に関する試験・運用などのノウハウは、異なるプロファイルを用いる自社製品の間で流用しやすいということになります。

Wi-SUNは、GHz帯の規格よりも、より多くの用途に展開される可能性が高いので、その分、流用しやすいという特徴はメリットも大きくなります。

利点4. 屋外にも拡張が進んでいる

Wi-SUN FANというプロファイルは、屋外への拡張です。

長距離通信・回り込み可能な920MHz帯の特性に加えて、マルチホップのメッシュ機能を持っています。

1中継器あたり64台まで同時接続でき、20ホップまで中継器を接続できます。

通信距離は、1ホップあたり500m~1km程度まで伝送可能で、農地・牧場などの広大な土地でも、少ない装置数でカバーできます。

このプロファイルのもう1つの重要なポイントは、将来的にスマートシティの実現まで視野に入っていることです。

そのため、Wi-SUN FANに対応するのであれば、長期間の継続的なファームウェアアップグレードの必要性・実現可能性ついても検討した方がよいでしょう。

欠点1. 海外大手メーカーが日本向けモジュールを製造していない

今のところ、日本向けのWi-SUNモジュールを製造していて、かつディストリビューターの在庫が豊富となると、国内メーカーのROHMしかない状況です。

ROHMは、Wi-SUNアライアンスにも参加しており、規格策定段階から製品設計を始めているため、最新のWi-SUN規格をサポートする製品をすぐにリリースできます。

幸い、自社製品を国内向けとして設計する分には問題ないのですが、将来の海外展開を考える場合は、設計が難しくなります。

この問題に対応するためには、通信モジュールメーカーの動向をよく把握しながら、ときには直接コンタクトをとって、共同で技術検討をする必要があるかもしれません。

欠点2. 必要なプロファイルの普及品が見つからない

Wi-SUN FANは、海外で非常に人気が高く、実用化されています。

ですが、前項で述べたようにディストリビューターの在庫品としては、ROHM製品以外、ほとんどありません。

このような現状から、必要なプロファイルの通信モジュールをタイムリーに導入するためには、メーカーとの直接取引が必要になります。

欠点3. Wi-SUN FANが高速化に伴いPHY層が変更になる可能性がある

Wi-SUN FANは、屋外にメッシュネットワークを構成できますが、同時接続端末数が増加すると、バックホール部分の帯域が逼迫するという弱点があります。

そのため、Wi-SUNアライアンスは、Wi-SUN FANの高速化を進めており、IEEE802.15.4x規格で、最大2.4Mbpsへの性能向上を目指しています。

これが実現された場合、より高速な通信チップが必要となるわけですから、PHY層が変更になる可能性が高いです。

つまり、この改良よりも先に802.15.4g規格でリリースされた自社製品は、流用できなくなる可能性が高いことになります。

Wi-SUNモジュールを選ぶポイント

Wi-SUNモジュールを選ぶポイントとしては、以下の項目を押さえるようにしましょう。

Wi-SUNは屋外向けのFAN、屋内向けのEHANなど、用途に応じて複数のプロファイルがありますので、自社製品のリリース後の展開に何を期待するのかによって、採用する製品が異なってきます。

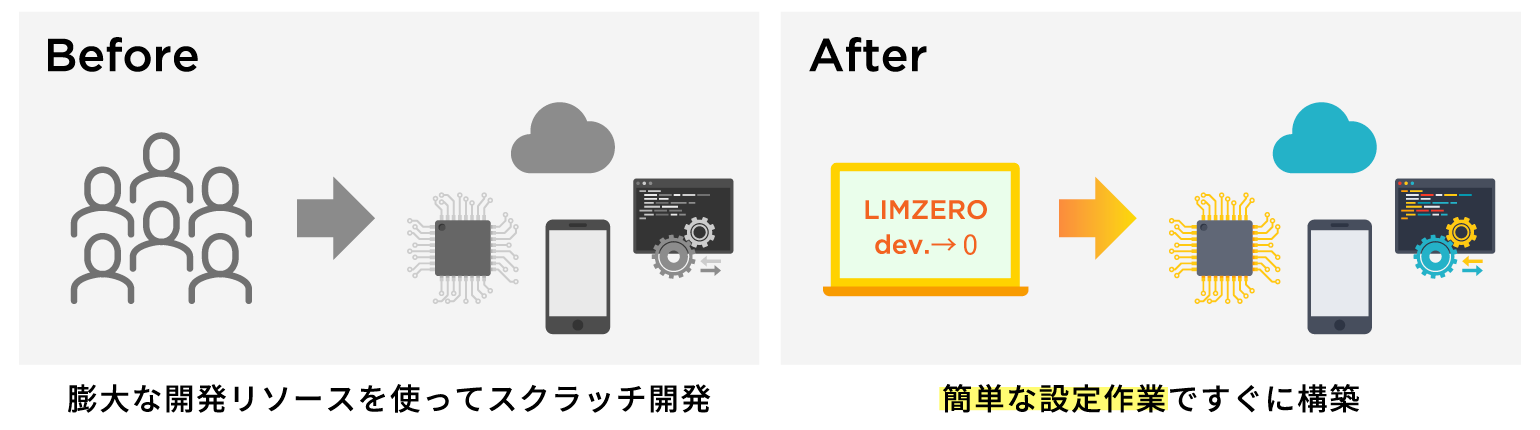

開発環境は構築しやすいか?

Wi-SUNを始めとしたIoTシステム開発には、以下の要素が必須です。

Wi-SUN開発で必要な要素

- 開発用PC

- 通信モジュール(Wi-SUN・技適対応)

- MCU(ファームウェアを内蔵。②を制御する。ソフトウェアがインストールされる)

- 各種接続キット(①、②、③を接続。開発ボード・評価ボードを含む)

- SDK(開発用PCにインストール。ファームウェアを含むソフトウェア部分の開発

MCUにソフトウェアをインストールする必要があるため、MCUに適合する開発環境を揃えるのが基本です。

メーカーによっては、オープンソースソフトウェアが一部導入される場合もあります。

②と③は、一体化している製品もあります(System-on-Chip。略称SoC)。

Wi-SUNプロファイルは、予めファームウェアとして組み込まれるもので、③に内蔵されます。

必要なプロファイルが内蔵されているか?

Wi-SUNは、用途に応じて複数のプロファイルがあるので、自社製品の目的に合わせたプロファイルがファームウェアにインストールされている必要があります。

自社製品が、どのような利用シーンでどのような役割を果たすのか、将来のアップグレードも含めて検討し、必要なプロファイルが欠けることがないようにしなければいけません。

海外のWi-SUN動向はどうか?

Wi-SUN規格は、海外でも導入が積極的に検討されています。

海外でも導入できることになった場合、国別の電波法認証が必要になります。

理想的な展開としては、同一周波数の製品をそのまま流用できることですが、認証が無ければ出遅れてしまいます。

ですから、海外のWi-SUN動向についても注意を向け、自社製品を投入できるマーケットになるかどうか、見逃さないようにする必要があります。

アンテナの特性に注意!

Wi-SUNモジュールも、外付けアンテナの製品があります。

このタイプの製品の場合、認証の際に使用したアンテナ(リファレンスアンテナ)の情報が参考として掲載されていることが多いです。

また、MCUと接続する場合のインピーダンスも記載があります。

自社製品に採用するアンテナが、このリファレンスアンテナの特性と異なる場合、そのモジュールの認証は無効になります。

アンテナの選定には充分注意しましょう。

Wi-SUNモジュール製品情報比較一覧表

Wi-SUNモジュール製品情報比較一覧表を掲載します。その中で、各製品の主要な特徴をご紹介します。

| メーカー | Rohm (日本) | Rohm (日本) | Rohm (日本) |

|---|---|---|---|

| 型番 | BP35C5 | BP35C0 | BP35C2 |

| 価格[円] | 8167 | 4276 | 15800 |

| 無線規格 | Wi-SUN FAN | Wi-SUN Bルート Wi-SUN EHAN | Wi-SUN Bルート Wi-SUN HAN |

| I/F | UART GPIO | UART GPIO | USB2 |

| ANT | 外付 | 外付 | 内蔵 |

| 技適 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 寸法[mm] | 19.0 x 15.0 x 2.6 | 15 x 19 x 3 | 49.7 x 21.4 x 8.5 |

| 動作温度[℃] | -30 ~ 85 | -30 ~ 85 | -20 ~ 50 |

| 動作湿度[%] | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |

| 説明 | ・920MHz ・FCC/ARIB STD-T108 | ・920MHz ・ARIB STD-T108 | ・920MHz ・ARIB STD-T108 |

Wi-SUNモジュールの購入先

大手ディストリビューターの在庫が豊富な商品は、ROHM(日本)一択でした。

Mouser、Digi-Keyが、大量の在庫を保有しており、調達しやすいです。

ROHMは、積極的に最新規格を取り込んでおり、Wi-Fiの通信モジュールなども多く生産しているメーカーです。

国内のメーカーですので、コミュニケーションに障壁がありません。

大きな通信系展示会にも参加しています。

ですから、購入先としてはまず第一にROHMを検討することになるでしょう。

他のメーカーは直接取引が基本になります。

特別な要件を備える製品がリリースされれば、少数の製品を試験的に購入してみて、望ましい結果が得られた場合に大口取引をする、という流れになるでしょう。

Wi-SUNオープンハウスに行ってみよう!

Wi-SUNアライアンスは、不定期でオープンハウス(説明会)を開催しています。

ここでは、規格に関する詳しい説明や技術動向などを講演します。

エンジニアではない人も参加することができます。

自社製品をIoT化するにあたって、まとまった情報が入手できるわかりやすい説明会は必須です。

こうしたイベントに参加しなければ、参加している企業との間に必要以上の情報格差が生まれてしまいますし、新しいプロファイルの使用感を掴みにくくなってしまいます。

ですから、積極的に参加することが望ましいです。

また、Wi-SUNアライアンスを牽引するNICT(情報通信研究機構。日本)もオープンハウスを開催しており、施設内でWi-SUNに関する研究成果を見ることができます。

こちらに参加するのもおすすめです。

まとめ

Wi-SUNは、屋内では既に実績があります。

これは個人の趣味ではなく、電力インフラを含むため、社会的な影響力が大きいです。

また、屋外にも拡張が進められており、その大きな目標は、スマートシティです。

このように、実用化が現実的になりやすいバックグラウンドの上で、積極的に機能拡張が進められていることが、非常に重要です。

このことは、将来にわたって長いタイムスパンで拡張が進むことを強く示唆しているため、自社製品のファームウェアアップグレード方法の重要性も大きくなります。

もっとも理想的な方法は、無線によるファームウェアアップグレードです。次いで、LANによるインターネット経由のアップグレードが考えられます。

Wi-SUN規格の拡張に合わせてリリース済み製品の機能拡張も必要になることが考えられるので、それをいかにタイムリーにできるかという点が、自社製品の将来性を左右すると言えるわけです。

これが達成できれば、その製品の導入メリットは格段に向上し、競争力の強化にも直結してくるのではないでしょうか。

ぜひ本記事を参考に、自社製品の将来性を最大限高めてくれる設計指針を見つけて頂ければ、嬉しい限りです。

-

-

【2022年度版おすすめ】IoTに使える通信モジュール徹底比較・総集編!

IoTを実現しようと思ったとき、利用可能な通信規格は多数存在します。 それぞれに特徴があって迷いやすいです。 ですから、様々な通信規格について、利点と欠点をまとめた比較記事をお探しの方もいることでしょ ...